图说:开幕式现场

金秋十月,桂花飘香,2021年10月22至23日,由国家文物局主办,山东省文物局承办的2021年全国文物职业技能竞赛在山东曲阜周公庙料场顺利举办。来自全国各省、市、自治区及院校百余名文物修复师相聚山东曲阜,感受孔子故里,神农故都,参加2021年度全国文物职业技能竞赛,此次竞赛以“保护文化遗产,弘扬工匠精神”为主题。

22日上午八点半由国家文物局领导主持,山东省文化和旅游厅领导、济宁市领导、裁判员代表、参赛选手代表等发表讲话,由国家文物局党组副书记、副局长顾玉才出席并讲话宣布竞赛开幕。

评委发布考题、宣读要求后,来自19个省份的152名参赛选手陆续进入各自区域,竞赛正式开始。

手起铲落,探寻未知

朦胧雾气中,西南角的考古勘探竞赛区内,20余位来自考古研究院所、高校的参赛选手开始试钻。选手紧握探铲来回转动向下,随着探铲抬起,小心翼翼取下探铲内带出的土放在一旁,又继续向下钻探。

图说:考古勘探竞赛现场选手正在做记录

此次考古勘探竞赛实操内容要求参赛选手在规定时间内,完成3个探孔的钻探、记录与标图。

竞赛过程中,来自山东省文物考古研究院的选手董文斌磨破了手。“竞赛所在区域是鲁国故城第29号探区,遗址堆积复杂且因前期雨水较多,导致堆积含水量增加,打铲和取土困难度增大,比较费力,一个小时内打3个探孔时间比较紧张,用力往下打,所以才磨破了手。”

图说:选手董文斌在打探孔时磨破了手

董文斌现为齐国故城考古领队,毕业于以田野考古见长的吉林大学,2012年硕士研究生毕业后曾在鲁国故城从事考古发掘工作。对于工匠精神,董文斌有着自己的见解,“对于考古来说,首先要有执念、坐得住,有精益求精的态度,遗迹做到位,辨认出更多的遗迹点,最大程度揭示遗址信息,这是考古工作者现在必须要做的。”

考古工作是展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作。中国现代考古学诞生百年之际,大赛新增了考古勘探项目。“洛阳铲探是中国考古学最为特殊的创制,在确认遗址、框定范围、判断遗存分布、了解堆积性状及相互关系、辨识遗迹状况等方面发挥着重要作用,可以称作‘中国考古的利器’。此次项目设置主要考察田野考古基本技能,选手规定动作虽近乎原始操作,但由熟练者上手,可判断遗迹性质、准确定位出土物,为下一步发掘、研究提供可靠数据。”中国文化遗产研究院研究员乔梁说。

画笔轻描,飞龙走凤

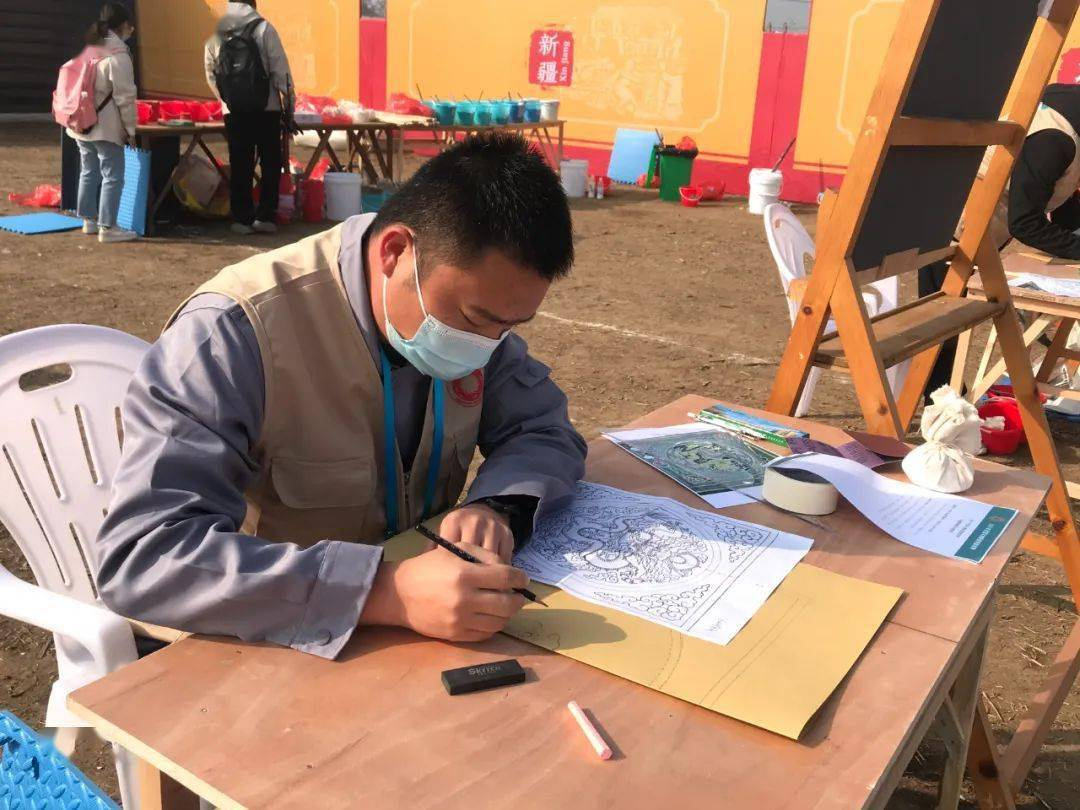

22日上午9时左右,赛场左侧的古建筑彩画作竞赛区内,有选手将手中的牛皮纸缓缓对折,用铅笔在其上画图案,这个步骤称为起谱子,要求按构件的实际尺寸画出图案并修整精确。此次古建筑彩画作实操内容要求选手按照白描墨线彩画小样起谱子,在已完成表面处理的木构件上直接进行彩画制作,彩画原型为曲阜孔庙大成殿檐下的龙形彩绘。

图说:选手正在起谱子

图说:完成后的古建筑彩绘作品

有选手正在用锥子给牛皮纸扎孔,这个步骤称为扎谱子,沿着画出来的谱子线均匀扎出针孔,以备拍谱之用;有选手将扎好的模版贴附在木构件表面,用粉包沿谱子上扎好的线拍打,这一步要求拍出的谱子准确、清晰、花纹连贯不走样。后续还须经过沥粉、刷色、描金等步骤,彩绘才算完成。

22日下午4时许,彩画已基本成型,彩绘金龙在阳光下熠熠生辉。

“此次竞赛南北方选手基本各占一半,为照顾南北技法差异,我们提供彩图和线图两种供选手选用。”竞赛彩画组评委,从事彩画工作30余年的“北京大工匠”、北京市彩画非遗传承人李燕肇表示,“有选手明知不能按规定时间完成比赛,但仍然坚持到最后一刻,这种专注、坚持、不放弃的精神正是我们所说的工匠精神。”

斧刨舞动,伐木丁丁

古建筑木作竞赛区最右侧,来自上海视觉艺术学院的21岁选手黄琦正在绘图,她是木作组唯一一位女选手,学习油画修复的她,在修复木制画框的过程中,突然对木作产生了兴趣,因而转学了文物保护专业。此次木作竞赛的实操内容是按照考核现场发放的施工图纸,在规定时间内利用传统工具和工艺制作“冰裂纹窗”,这十分考验选手的基本功。

此次竞赛脱颖而出的6号作品,榫卯节点合理,接口严实平顺,整体干净利索,斩获木作组一等奖。它的作者是来自曲阜市三孔古建筑工程管理处的孔令伟。接受采访时他表示:“竞赛的难点在于这个窗多数角不是直的,有十几个檩条二十几个节点,对参赛选手的基本功要求更高。首先得按照图纸寻找中间点,然后按比例确定每个点的分布,点得画准、裁准,差半毫米都不行。”

图说:木作组匠师孔令伟修整花窗

“师傅要带出更多徒弟、要带好徒弟,使传统木作技艺薪火相传、后继有人。”浙江省古建筑设计研究院原研究员黄滋点评时表示,传统木作工艺要注重以下几点:首先是关注时代特征,了解各时代的结构、工艺、装饰特征;其次是注重地域特色,关注地域文化;第三是按图施工,处理好具体细部的榫卯关系分配;第四是规范工艺流程,刨料、画线、做卯口、开榫步骤合理;第五是量材施料,材料的选择要性能相近、纹理相似、材料适合;第六是精到的制作工艺。

千层高台,始于垒土

瓦作组唯一的女选手引来了大家围观,围观群众对她一个女孩子干这行表示好奇,她的声音透着坚定:“师父说干这行就是要接地气”,一边说,她一边放上抹了灰的砖并调整好位置和角度。古建筑瓦作实操内容要求现场砌筑丝缝墙1平方米 ,并手工磨砖3块。要求丝缝墙砖与砖之间的缝隙不能大于3毫米,十分考验工匠技术。

图说:古建筑瓦作竞赛现场

“竞赛最难的点,在于保持墙面横平竖直、灰缝大小均匀。在砌的过程中就要算好每一层的高度,随时关注灰缝的大小是否一致并做调整。砍磨砖也很考验技术,需要先将毛砖多余的部分铲去,马面部分不能砍得过于光滑,要能抓灰。”瓦作组一等奖获得者孔凡斗,也是2018年竞赛一等奖的获得者,曾参与过曲阜颜庙复圣殿落架大修、尼山孔庙建筑群维修。评委点评孔凡斗操作工艺熟练、墙体砌筑砖缝平直、灰缝均匀,墙面整洁,外观整体效果好。

笔走刷落,神韵毕现

洗画芯、揭命纸、对画芯进行修复、给画芯上浆、拣毛、重新托好命纸、晾干、全色,这是古画修复中几道重要的工序。命纸是画芯的托纸,托纸直接和原画接触,能延长作品的寿命,也能够使作品更加出色,故而称之为“命纸”。命纸揭取时要非常小心,不能伤及画芯。技能娴熟的技师能做到“四面光”,即上下左右四个角度都看不出修补痕迹。

图说:书画文物修复

此次书画文物修复比赛是参赛选手现场提交、展示修复好的古画1幅(非馆藏),提交修复方案、修复报告各1份,并进行部分书画修复环节的现场实操。来自苏州博物馆的参赛选手已从事古画修复40余年,他表示:“两个月的时间来完成一幅画作修复,时间还是比较紧的。”

书画修复赛场内,选手们四人一桌,裁纸、调浆、上色、晾干,紧张有序。

两边墙上展示着选手提交的修复作品,山水、花鸟、佛像等,如不细看,几乎看不出修补的痕迹。

修残补缺,原貌初显

22日下午5时,天空中缕缕白云映着落日的余晖,位于竞赛场地最南端的瓷器文物竞赛区透出了灯光,放轻脚步靠近,传来一阵嗡嗡嗡、沙沙沙的声音,凑到窗口去看,原来是参赛选手正在进行修复的最后环节:打磨、上色。瓷器文物修复实操内容要求对瓷器文物标本进行病害情况分析,现场独立完成器物的展示修复内容,对修复过程进行相关文字、图片等信息记录,并完成简单修复的报告。

瓷器修复分为方案制定、清洁黏接、补配打磨、残缺复色等环节。修复中如何使修复痕迹更接近原始制作痕迹,得靠瓷器修复师对修复材料的掌控能力和操作技巧。

图说:瓷器修复竞赛现场

在此次竞赛所用的瓷器选择上,主办方和裁判颇费心思,四处寻找需要修复的馆藏一般文物,除此之外还要考虑每件器物的修复工作量是否相当。文物修复过程也是几种修缮理念的交流融合,评委打分过程十分慎重,推敲、比较直至半夜。

“与2018年大赛有所不同的是,这次陶瓷器修复的参赛选手,学历明显提高,而且有陶瓷修复的科班毕业生了。年纪虽小,手艺却非常老道,显示出国家在人才培养上已经开花结果了。”本次大赛的评委李晓光接受采访时感慨地说。李晓光评委担任了2018、2021两届全国文物职业技能竞赛陶瓷器文物修复的评委,他明显感到人才断档的现象已经在逐步好转。

图说:获一等奖选手合影

10月23日上午,天空碧蓝,万里无云,文物保护与修复技术论坛在周公庙料场举办,6个项目的评委代表分别就各项目当前的发展进行交流,并对竞赛情况作了点评。随后竞赛一、二、三等奖揭晓,共有8名选手获一等奖,11家单位获得优秀组织奖,曲阜市三孔古建工程管理处获特别组织奖。

“竞赛比出了水平、体现了工匠精神、折射出工匠对于工作的热爱,达到了预期效果和目的。”李晓光说,“老工匠的表现体现了文物行业工匠的精神面貌,来自院校的准工匠们表现可圈可点,木作、瓦作组还出现了两位女选手。”

图说:古陶瓷修复组三等奖获奖选手李喆(左)与古陶瓷修复组评委李晓光

据了解,此次竞赛是继往开来的一届,早在2018年,国家文物局就曾在山东曲阜组织了全国文物修复职业技能竞赛,竞赛活动成果显著,好评不断。“与2018年相比,此次竞赛主动而为、开拓创新的意味更加明显,首先,竞赛范围扩大,新增了古建筑彩画作、考古勘探两项;其次,活动规模扩大,报名参赛人数较2018年多了两倍。”

李晓光建议,下一届竞赛可以丰富充实内容,兼顾石质文物修复、雕刻等其他文物修复项目,以赛代培、以培代赛,促进人才涌现;增加互动展示交流环节,通过竞赛提升工匠的水准,实现技术传承、提升。